|

Антон Нестеров

Алхимический Феникс Шекспира

|

||

|

Современные читатели поэзии

XVI – XVII вв. часто оказываются в роли

шекспировского Полония, который,

побеседовав с Гамлетом, намеренно его

"мистифицирующим", подозревает

некий подвох, однако единственное, что

он может сказать: "Though this be madness, yet

there is method in 't" То, что мы предлагаем ниже, есть своего рода систематизация одного безумия. Однако это не более, чем попытка прочесть некий набор поэтических текстов XVII в. так, как они слышались современникам соответствующих поэтов. В данном случае речь идет о так называемом "Честерском сборнике" (1612), чье оригинальное название: "Love's Martyr: or, Rosalins Complaint. Allegorical shadowing of truth of Love, in the Constant Fate of the Phoenix and Turtle" ("Мученик любви, или Жалоба Розалинды. Аллегорическое отражение правды о любви, явленной в судьбе Феникс и Голубя"). Сборник попал в поле зрения исследователей благодаря тому, что в нем был опубликован шекспировский текст, нигде прежде не встречавшийся и получивший в последующих публикациях заголовок "Phoenix and the Turtle" – "Феникс и голубь". Эта загадочная поэма поделена на две части: самое поэму, занимающую в оригинальном сборнике целый разворот (стр. 170 – 171), и следующий за ним "Threnos", помещенный на другой странице и отбитый сверху и снизу орнаментальной виньеткой. Именно под "Threnos" – "Погребальным плачем" – и стоит имя автора – William Shake-Spear.Несмотря на то, что этот текст давно уже стал канонической частью любого полного собрания Шекспира, по традиции его замыкая, споры о нем не смолкают и по сей день. Ставится вопрос, а является ли Великий Бард автором поэмы, не издательская ли это мистификация (или ошибка), или же выдвигается предположение, что Шекспиру принадлежит лишь "Плач", но даже в том случае, когда автором обеих частей признается Шекспир, исследователи остаются в недоумении, не находя ключа, позволяющего внятно объяснить смысл загадочного текста. В последнее время делаются попытки прочесть сборник в биографическом ключе, выстраивая на этой основе весьма далеко идущие концепции. Нас однако интересует совсем иная особенность сборника. Именно к попытке некоего системного объяснения всей книги и будет сводиться данное исследование. Основное место в этом сборнике – почти 170 страниц из 195 – занимает поэма Роберта Честера, за которой следует ряд стихотворений других авторов: Джона Марстона, Бена Джонсона и др.. Не вызывает никакого сомнения, что перед нами весьма своеобразный "проект" на "заданную тему". Все тексты так или иначе повествуют о судьбе Феникса, сгорающего в пламени, – и из пепла возникает новое, совершенное создание. На наш взгляд, стихи Дж. Марстона, фактически замыкающие сборник, – за ними следует лишь небольшой текст Бена Джонсона, – и являются своеобразным ключом ко всей книге .2Приведем подстрочный перевод стихотворения "A narration and description of the most exact wonderous creature, arising out of the Phoenix and Turtle Doves ashes" (Описание чудеснейшего создания, восставшего из пепла Феникс и голубя"):

Следующие семь строк, перегруженные смыслами, позволим себе привести в прозаическом переводе, чтобы точнее сохранить некоторые оттенки оригинального текста: "Окажите помощь, духи,

вызывающие/ Священный восторг; Озарите

мой слабеющий взор;/ Наполните мою

песнь искусной фантазией,/ Чтобы пылко

воспевая эликсир, состоящий из трех

метафизических элементов-начал:/ Бога,

Мужчины и Женщины, Следующее стихотворение – "The Description of this Perfection" ("Описание этого совершенства") – Марстон начинает так:

[Дерзну ли я быть настолько смелым,/ Чтобы определить это безгранично Сущее,/ Трансцедентное <по отношению> к самой безграничной мысли?/ Решится ли моя Муза восславить/ Эту удивительную редкость, сладость которой -/ начало и конец всякой хвалы. Божественная красота? <это было бы > самым пренебрижительным <определением>/ чтобы украсить им это удивительное сияние,/ в котором ничто не может быть подвергнуто порче...]

["Чем назвать мне это творение,/ Ныне достигшее зрелости?/ Как <опишу> эти черты,/ Неизменные и постоянные, как Вечность?/ Назвать ли это Совершенством? Нет!/ Оно совершеннее самого светлого имени:/ Назвать ли его Зеркалом Неба? Увы,/ Лучшие из определений здесь не подходят."] Все эпитеты в этих стихах способны начисто дезориентировать современного читателя, так что ему впору воскликнуть: "О чем же идет речь?!" Рискнем предположить, что современникам поэта "о чем здесь речь" было вполне понятно. Ответ может показаться неожиданным и диким, поэтому приведем сперва несколько цитат, параллелизм которых текстам Марстона не может не бросаться в глаза любому неискушенному читателю. Сходными эпитетами алхимики XVI – XVII вв. определяли... Философский камень: "Философский камень –

тайна тайн – цель и конец всего сущего

в подлунном мире, чудесный эпилог и

заключение всех трудов – совершенная

эссенция четырех элементов, чье

неразрушимое тело не может быть

уязвлено ни одной из стихий,

квинтэссенция, вечный свет, панацея от

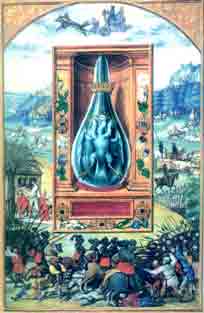

всех болезней, То же самое утверждает один из самых почитаемых адептов алхимии – Томас Воэн (брат-близнец поэта Генри Воэна), писавший под псевдонимом Ириней Филалет: "Эта чистая субстанция есть дитя четырех элементов и она – чистейшая сладостная дева... Ее состав чуден и отличен от всего иного сущего... Различны даваемые ей имена и титулы. Ее называют Всеобщей Магнезией, Семенем Мира, из которого происходят все вещи природные. Говорится, что рождение ее уникально и чудесно, сложение ее – небесно и отлично от ее родителей, тело же ее неподвержено тлению и распаду и никакая из стихий не способна ни разрушить его, ни смешаться с ним".4 В другом месте Филалет замечает: "Наша Королева чиста свыше всякой меры, и ее великолепие подобно великолепию небесного создания – она так и именуется Мудрыми, называющими ее еще и квинтэссенцией. Ее блеск затмевает всякое воображение, и если вы хотите получить о ней какое-либо представление, вы должны видеть ее собственными глазами".5 Позволим себе привести еще один пассаж из Филалета: "Знайте же, что называем он камень, не потому что подобен он камню, но лишь потому, что, как камень, противостоит он воздействию пламени. ... По праву называют его Отцом всяческих чудес, содержащим в себе всю четверицу элементов, таким образом, что ни один из них не преобладает, но все они образуют некую пятую эссенцию... Та не имеет собственного имени; но при том во всем мире не найдется имени, которым бы подобало назвать ее... Она есть благороднейшая из всех вещей сотворенных, за исключением души человеческой... она есть дух или квинтэссенция".6 Обращение к сравнительно поздним алхимическим текстам в данном случае вызвано исключительно тем, что, как это всегда бывает на закате какой-либо традиции, авторы, стоящие в конце таковой, суммируют на небольшом пространстве текста весь предшествующий опыт. Все эти определения мы могли бы найти и у более ранних авторов: Василия Валентина, Сендевогия, Луллия – но тогда бы наш цитатник занял бы гораздо больше места. С другой стороны, заинтересованному читателю можно указать на "Алхимический лексикон" Мартина Руланда 7, где он найдет более пятидесяти имен Философского камня, и "Мифо-герметический словарь"Пернетти,8 где таких имен приведено около 600. Параллелизм текстов Марстона и приведенных нами определений едва ли не очевиден. По сути, у Марстона мы сталкиваемся с рифмованными описаниями Философского камня. Одно из имен которого – Феникс. Причем имя, употребляемое в алхимических текстах весьма и весьма часто. Наибольшую известность среди них получила "Тонкая аллегория" Михаэля Майера, где поиски Камня описываются как поиски птицы Феникс9. В приложении к трактату автор дает поэтическое описание "Герметического исцеления Фениксом" и "Эпиграмму во славу Феникса". Небесполезно привести ее небольшой фрагмент в подстрочном переводе: "О, Чудо мира, чудо без изъяна, неповторимый Феникс, что дается в обладание лишь величайшим мудрецам! <...> Когда жизнь твоя подходит к концу, ты знаешь тайный путь Природы, следуя которому ты возрождаешься к новой жизни. Ты радостно кладешь себя на алтарь Феба, с тем, чтобы Вулкан мог дать тебе новое тело. <...> Ты обладаешь силой изгонять недуг и претворять старость в юность..."10 Обратим внимание на то, сколь специфичная роль отведена в этом тексте Фебу-Аполлону. Солнечный бог выступает здесь покровителем огня. Того самого огня, о котором Василий Валентин в трактате "Триумфальная колесница Сурьмы" говорит: "Огонь есть корень и основание всей нашей работы. С помощью огня животворящий дух извлекается и растворяется, как того требует наше делание. Но при том следует соблюдать осторожность, дабы не умертвить и не разрушить этот дух слишком сильным нагревом. Наш пламенеющий камень должен быть приготовлен и взращен <буквально – доведен до зрелости – именно это выражение встречаем мы у Марстона! – А.Н.>, <что достигается> с помощью телесного пламени, управляющего нашим микрокосмом".11 На одной из "умных" гравюр к каббалистически-алхимическому трактату Генриха Кунрата "Amphitheatrum Sapientiae Aeternae" ("Театр вечной мудрости", Ганновер, 1609), призванных передать в виде символов смыслы текста, изображен кабинет алхимика. На переднем плане, в центре, мы видим стол, на котором лежат музыкальные инструменты: лютня, скрипка и виола (намек на триединство человеческого состава – тело, душу и дух, призванные стать единым ансамблем), и стоят весы – символ равновесия. Слева мы видим алхимика, преклоненного в молитве перед алтарем, на заднем плане – стеллажи с книгами: они символизируют вечное знание, чей источник – Бог. Адепт молится о даровании просветления и крепости духа. Справа же – лаборатория, инструментарий практического делания . 14Благодаря процессу алхимической варки, – режиму огня, управляемому Аполлоном, – Камень достигает зрелости. Обратим внимание, что и в "Гимне Совершенству" Марстон говорит о том, что Чудесное творение достигло зрелости. Сошлемся на определение Камня, данное в одном из самых известных алхимических трактатов-компендиумов – Philosophia Reformata Милиуса (Hamburg, 1622):

Как мы видим, загадки Марстона постепенно начинают проясняться и находить свои ответы. Отметим еще строчки Марстона о том, что воспеваемая им сущность есть "Ни Бог, ни Мужчина, ни Женщина". В трактате "Источник химической Истины" Ириней Филалет описывает приготовление Камня следующим образом: "Соедини Луну с Меркурием, нагревая их должным образом, так, чтобы эти двое стали одним... Если затем ты соединишь этот очищенный меркурий с золотом, в котором Луна и пламя, то горячее и сухое полюбит холодное и влажное, и они соединятся на ложе пламени и согласия; мужчина растворится в женщине, а женщина поглотит мужчину, покуда дух и тело не станут одним, смешавшись. Продолжай операцию (пусть небо сходит на землю), покуда дух не почиет на теле, и они оба не зафиксируют друг друга . Тогда наш Камень достигнет царственного достоинства".16Итак, тексты Марстона складываются в некий погребальный плач, воспевающий кончину в пламени – и одновременно рождение из праха Голубя и из смерти дорогих возлюбленных -некоего совершеннейшего творения, тайны, чуда, превосходящего всякое помышление и соединяющего в себе мужскую и женскую природу. А теперь обратимся непосредственно к

шекспировской поэме "Phoenix and the Turtle".

В ней последовательно упоминаются

несколько птиц: орел, лебедь, ворона,

феникс и голубь. Орел, лебедь и ворона

приглашаются некоей неизвестной

птицей, "сидящей на одиноком дереве в

Обратим внимание, что в латинском оригинале все связанные с Фениксом местоимения – женского рода, однако согласование идет не с самим именем, а со словом "птица". Род – и пол – Феникса при этом остается неопределенным. Возможно, происходит это не случайно. В другом месте овидиевой поэмы есть еще одно упоминание о некой загадочной птицы, которую порой соотносят с Фениксом. В XII книге "Метаморфоз" рассказывается о гибели тирана Кенея. Изначально Кенида была возлюбленной Посейдона, у которого в обмен на ласки вымолила обещание исполнить любое ее желание – после чего повелела превратить ее в непобедимого мужа – Кенея. Однако вызвавший гнев самого Зевса, Кеней был сражен кентаврами, завалившими его стволами деревьев.

Птице этой, в которой слились две природы – женская и мужская – в тексте придан эпитет "небывалая". Таким образом, мы узнаем следующие атрибуты Феникса: андрогинность и необычайно долгий век, равный великому году – иначе говоря, Феникс оказывается связан с космогонической мифологией. В свете этого формула Овидия "возрождает себя своим семенем" приобретает особое значение. "Рождение себя посредством себя через себя" – классическая формула Творящего Божества, от орфических мифологий до христианства. Заметим, что у орфиков мы находим мотив мирового яйца, который в этом контексте весьма любопытно взаимодействует с рассказом о Фениксе у Геродота. Позволим себе еще одно наблюдение: часто проводится параллель между Фениксом и птицей Рух. Но корень rh – "руах" мы встречаем в самом начале Книги Бытия, когда говорится, что "Дух Божий носился над водою". "Руах" означает "веять" – а также "высиживать яйцо".Отметим, что в христианской символике Феникс означал триумф жизни над смертью и небесную природу Христа.19 Так, в "Трактате о птицах" Гуго Фольета (XIII в.) отмечается, что Феникс – "арабская" (как и у Шекспира! – А.Н.) птица, которая в возрасте 500 лет отправляется в Индию, где, наполнив крылья благовониями, сжигает себя на костре, чтобы "воскреснуть на третий день, и птица эта есть аллегория воскресшего Христа" .20Итак, "поминками" по "погибшим в огне" Голубю и Фениксу в шекспировской поэме распоряжается ... Феникс. Естественно заключить, что речь идет о Фениксе воскресшем. Однако, почему же он не назван своим именем? Заметим, что далее в тексте поэмы Феникс назван "Королевой", сгинувший в пламени Феникс – не "он", а "она". С приписыванием Фениксу женского рода мы уже встречались у Овидия, также во многих английских текстах с именем Phoenix часто согласуется притяжательное местоимение her.21 Но важно иное: в пламени мужская природа Голубя и женская природа Феникс слились воедино, и из огня восстает иной, обновленный Феникс: "Propertie was thus appalled,/ That the selfe was not the same:/ Single Natures double name,/ Neither two nor one was called... //That is cried, how true a twaine,/ Seemth this concordant one,/ Love hath Reason, Reason none,/ If what parts, can so remaine." [Привычная сущность уступило место тому, что "я" перестало быть самим собой: двойное имя Единой Природы, которую не назвать ни двумя, ни одним... Cколь же истинна эта двойственность, кажущаяся согласным единением; любовь разумна, <тогда как> разум нет, если состоящее из раздельных частей может пребывать столь единым.] Это слияние мужского и женского названо в поэме "чудом": "Hearts remote, yet not asunder;/ Distance and no space was seen,/ Twixt this Turtle and his Queene;/ But in them it were a wonder." [Сердца – различны, хоть и не раздельны, Голубь и его Королева, они отстоят друг от друга – и между ними не видно зазора, лишь в них присутствовало это чудо.] |

|||

| Сноски | |||

преславный Феникс,...

семя мира – и еще у него тысяча

подобных имен и титулов," – гласит

компилятивный трактат конца XVII в.,

известный под названием "Водный

камень Мудрых".3

преславный Феникс,...

семя мира – и еще у него тысяча

подобных имен и титулов," – гласит

компилятивный трактат конца XVII в.,

известный под названием "Водный

камень Мудрых".3

Аравии", почтить гибель феникса (женского

рода) и голубя в огне любви, который

слил тех воедино, сделав двоих одним.

Мы еще вернемся к другим птицам, а

сейчас займемся этой неназванной, "аравийской":

удивительно, что комментаторы проходят

мимо того факта, что в "Буре"

Шекспир называет эту птицу "по имени"

– Феникс – и дает ему те же

характеристики: "сидящий в Аравии на

дереве, являющемся его троном

Аравии", почтить гибель феникса (женского

рода) и голубя в огне любви, который

слил тех воедино, сделав двоих одним.

Мы еще вернемся к другим птицам, а

сейчас займемся этой неназванной, "аравийской":

удивительно, что комментаторы проходят

мимо того факта, что в "Буре"

Шекспир называет эту птицу "по имени"

– Феникс – и дает ему те же

характеристики: "сидящий в Аравии на

дереве, являющемся его троном