|

А. Нестеров |

||||

|

контексты

елизаветинской эпохи Придворную карьеру Генри Ли начал еще

при Генрихе VIII

Тюдоре; закончил же ее в качестве

наставника Принца Уэльского, Генри

Фредерика Стюарта, сына Иакова I

и королевы Анны, в основах рыцарской

традиции. Как гласит эпитафия, сэр

Генри по очереди «служил пяти

наследующим друг другу Владыкам,

будучи праведен и предан, несмотря на

все потрясения и опасности, ибо страна

за это время трижды кардинально

менялась» (имеется в виду переход

Англии в протестантство при Генрихе VIII,

потом ― в католичество при Марии

Кровавой, и вновь в протестантство ―

при Елизавете I.

― А.Н.)1. По рождению сэр Генри Ли принадлежал к

высшему кругу английской знати2.

Женившись в 1554 году первым браком на

Анне Пейджет (1540–1590), дочери одного из

ближайших советников королевы Марии,

он благополучно пережил ее

царствование, а когда на престол взошла

Елизавета родственные связи с главой

Тайной Канцелярии Ее Величества Лордом-казначеем

Уильямом Сесилом помогли сэру Генри не

только избежать опалы, но и

продвинуться при дворе в качестве

дипломата, направляемого с особыми

поручениями в Германию, Италию и

Нидерланды.

А.Мор Памятью о посещении Нидерландов стал

первый из дошедших до нас портретов,

изображающих Генри Ли. Портрет этот,

весьма необычный, был написан

Антонисом Мором в Антверпене (1568)3.

По-видимому, Ли обратился к Мору, зная

художника по визиту в Англию: в 1554 году

Мор приезжал к английскому двору в

преддверии свадьбы Марии Кровавой и

Филиппа II,

чтобы выполнить для жениха портрет

невесты. В ряду других работ А.Мора портрет

Генри Ли выделяется своим несомненным

своеобразием. Он очень «английский»,

его отличие от континентальной манеры

репрезентации модели проступает

совершенно явственно. Перед нами ―

пример того, о чем писал в свое время

Аби Варбург: «Движущие силы живого

портретного искусства нельзя искать

лишь в личности художника; следует

учитывать, что в процессе работы

портретирующий и портретируемый

приходят в интимнейшее

соприкосновение, которое в эпоху

высокоразвитого вкуса вовлекает обоих

в сети изменчивых сдерживающе-побуждающих

взаимоотношений...»4. Пути развития английской живописи

несколько отличались от

континентальной. Переход Англии в

протестантство при Генрихе VIII

повлек за собой волну иконоклазма,

когда в храмах уничтожались росписи и

алтарные изображения. Так, указ 1547 года

повелевал «убрать, полностью выведя из

употребления, и уничтожить все

гробницы святых и святые раки, скрижали,

подсвечники и свечи из воска, картины,

росписи и памятники, воздвигнутые во

имя ложных чудес, которые привлекают

паломников, изгнав тем самым всякое

идолопоклонство и суеверие, чтобы

более не осталось о них никакой памяти»5,

а распоряжение от 1550 года предписывало,

чтобы были уничтожены «все образы из

камня, дерева, гипса или же глины,

вырезанные или написанные красками,

которые стоят в молельных нишах и

часовнях»6. На смену алтарным изображениям пришли

доски с начертанными на них десятью

заповедями или евангельскими стихами,

заменив созерцание ― чтением. Образ

уступил место тексту, и вскоре это

сформировало определенные привычки

восприятия, которые не могли не

сказаться на искусстве в целом.

Католический мир привык к тому, что

образы, прежде всего религиозные,

воплощают в себе суть изображаемого и

тем самым способствуют постижению

объекта, который они призваны являть.

Протестантизм же видел в них подмену

умопостигаемого чувственным, т.е.

идолопоклонство, и предпочитал язык

символов, взывающих не к чувству, а к

разуму. В силу этого в Англии

изобразительное искусство вернулось

от подражания к символизации ― к

тому, чтобы зритель видел перед собой

не жизнеподобное изображение, но

сложную систему знаков и символов, «через

которую он восходил к постижению идеи,

стоящей за данным произведением.

Изобразительное искусство тяготело к

своего рода вербализации, когда

произведение превращалось в

считываемый „текст“»7. Эти

тенденции предопределили специфику

английского портрета елизаветинской

эпохи, породив формы репрезентации,

весьма отличающиеся от

распространенных на континенте и в

своем роде ― уникальные. Английский портрет той поры

существовал в двух «изводах»: в виде

миниатюры и большого парадного

изображения. Парадный портрет был

призван явить зрителю «государственного

мужа, воина, придворного, облеченных

всеми регалиями», тогда как миниатюра

― «возлюбленного или возлюбленную,

жену, друга»8. Место портрета ―

в холле или галереях дворца знатного

вельможи: он выставлялся на обозрение

гостям и посетителям; место миниатюры

― в секретере, что стоял в

гардеробной при спальне: доступ туда

получали лишь избранные среди

избранных... Портрет являл человека как носителя

некойсоциальной роли и звена в цепи

рода, однако последнее подразумевало

социализацию строго заданных качеств.

Так, поэт и мыслитель Фулк Гревилл

писал: «Подобно тому как разные гуморы,

смешавшись в теле человека, определяют

его телосложение9, так и каждая

семья имеет преобладающие качества,

которые, соединившись в тех, кто

вступает в брак, определяют тинктуру

потомков»10. Род ― это центр

притяжения, вокруг которого будут

вращаться многообразные проявления

личности. Суть его воплощена в

фамильном гербе, который вместе с его

девизом есть фиксация неких качеств,

присущих основателю рода и переданных

им в будущее11. Девиз фамильного

герба ― принцип, абстрактная идея, но

в каждом представителе рода эта идея

облекается плотью образов, плотью мира

― поступками: реальный человек,

реализуемый во взаимодействии с

социумом, формируется с оглядкой на

образец, заданный гербом и девизом.

Личность здесь не спонтанно творится

всякий раз, а отливается в ту или иную

форму. Именно эту «отливку» и

фиксировал портрет. Миниатюра же призвана была

подчеркнуть неповторимую

индивидуальность человека, «выговаривая»

«архитектуру» его «личного

пространства». В силу этого она

значительно больше реагировала на

веяния времени, чем парадный портрет,

фиксируя индивидуальное «здесь и

сейчас» человека, а ее стилистика в

елизаветинскую эпоху была более

подвижна, чем стилистика парадного

портрета. Миниатюра была динамичнее,

больше открыта для трансформаций и

выступала своего рода «поисковым

жанром», чьи находки «прорастали»

потом в парадном портрете. Портрет Генри Ли, написанный Мором,

гораздо ближе к английской миниатюре12,

чем к парадному портрету в его испано-нидерландском

изводе. Генри Ли представлен в возрасте

35 лет. На нем ― черный колет, под

которым надета золотистая шелковая

рубашка, расшитая изображениями

армиллярной сферы и узором, известным

как «узел истинного влюбленного». Английская мода сильно отличалась от

континентальной13, и одной из ее

особенностей была резкая

индивидуализация аристократического

костюма, который отражал не только

статус его носителя, но резко

подчеркивал индивидуальный характер

человека. Вышивка на костюме, его цвета,

носимые с ним украшения ― все

превращалось в своеобразное средство

символической саморепрезентации. Тому

способствовала и атмосфера Англии ―

протестантской страны с монархическим

правлением. Протестантизм, с его

акцентом на личных отношениях с Богом и

личном избранничестве к спасению,

благоприятствовал индивидуализации

как таковой, а политика Тюдоров ―

прежде всего Генриха VIII

и Елизаветы I

― была ориентирована на то, чтобы

максимально сплотить вокруг престола

аристократию: слишком памятен был опыт

войны Алой и Белой розы, которую

спровоцировало столкновение двух

знатных семейств, Йорков и Ланкастеров,

претендовавших на трон. Попробуем же, в меру возможностей, «считать»

портрет Генри Ли, созданный Мором.

Армиллярная сфера служила

космологической моделью тварного

универсума, «мира дольнего», воплощая

собой «видимое мироздание», как оно

есть. С одной стороны, она была

необходимым атрибутом в лаборатории

ученого мужа ― астронома, математика,

астролога (эти три ипостаси часто

совпадали: пример тому ― Иоганн

Кеплер, служивший придворным

математиком и астрологом при Рудольфе II,

или Джироламо Кардано14); с другой

― мы часто видим изображение

армиллярной сферы в качестве атрибута

костюма. Так, она представлена на двух

портретах королевы Елизаветы работы

Маркуса Гирартса Младшего: «Портрете

из Дитчли», созданном в честь ее

посещения имения Генри Ли (1590), в

котором форму небесной сферы имеет

сережка в ухе; и «Портрете королевы в

образе Ириды-Радуги» (1600), где она

представлена нарукавной вышивкой15.

На обоих полотнах небесная сфера

указывает на то, что королеве ведомо и

горнее, и дольнее, и подчеркивает ее

статус как монарха и главы

англиканской церкви. Тем самым,

армиллярная сфера подобает королеве и

выступает как ее сущностный аксессуар. Изображение армиллярной сферы (William

Cunningham. The Cosmographicall Glasse.

London,

1559) Что касается «узла верного

возлюбленного», то он встречается в ту

эпоху на множестве английских «рыцарских

стягах ― так называемых „значках“,

и на гербах, книжных тиснениях,

вышивках, резных украшениях интерьеров»16.

«Узел влюбленного», с одной стороны,

символизировал незыблемую верность, с

другой ― подчеркивал «вплетенность»

его носителя в «ткань» мироздания.

Первое из них иронично обыгрывал в

одной их своих сатир поэт Джон Мартсон,

говоря о манере поведения придворных

кавалеров, что те «strew’d with sonnets, and

the

glass /

Drawn

full

of

lover-knots»17

(«сорят сонетами, а стекла / любовными

узлами портят, [поначертавши те ―

бессчетно]»). Что касается второго

значения этого узора, то в работе Джона

Николсона «Публичные выезды королевы

Елизаветы» на одиннадцати листах

представлены изображения ее туалетов

от 1600 года, и в каждом из них

присутствует хотя бы один предмет,

расшитый «узлами влюбленного»18. Остановимся

чуть подробнее и на цветах костюма сэра

Генри ― черном и золотом. У Рафаеллы

Косты де Борегард есть исследование

символической цветовой палитры,

используемой художником Николасом

Хильярдом: «Молчащие елизаветинцы:

язык цвета в миниатюрах Николаса

Хильярда и Исаака Оливера»19. В

этой работе делается попытка свести в

единую систему теоретические

воззрения Хильярда, как они были

изложены в его «Трактате, касающемся

искусства миниатюры»20, и

художественную практику самого

миниатюриста. У Хильярда черный цвет

имел целый спектр символических

значений, многие из которых сегодня

кажутся весьма необычными. Заметим: не

в последнюю очередь аристократы носили

черное потому, что оно прекрасно

оттеняет драгоценности. Однако не

только этим определялось преобладание

черного цвета в косюме. В геральдике

черный был одним из четырех «основных

цветов». Так, Генри Пичам в трактате «Совершенный

джентльмен» говорит следующее: «Помимо

двух металлов21, желтого и белого,

кои есть золото и серебро, в геральдике

именуемые Or и Argent, есть и четыре основных цвета, как то: „Соболиная

чернь“, или черный, „Лазурь“, или

голубой, „Червлень“, или красный, „Зелень“

или зеленый. Есть и иные, как Пурпур

цвета крови, однако они боле

используются во Франции и других

странах, чем у нас в Англии»22.

Четыре геральдических цвета

соотносились с четырьмя

первоэлементами: чернь ― с землей,

лазурь ― с воздухом, «червлень» ―

с огнем и зелень ― с водой. Но с теми

же первоэлементами ассоциировался и

планетарный ряд в астрономии/астрологии

того времени. Так, со стихией Земли

связаны Венера и Сатурн, с воздухом —

Меркурий, с огнем ― Солнце,

Марс и Юпитер, с водой — Луна. Нас более всего

интересует в данном ряду Сатурн23.

Сатурн управляет всем, имеющим

отношение к иерархии, порядку, закону и

року; кроме того, он полагает пределы, в

силу чего связан со всевозможными

ограничениями, социальными лишениями,

болезнями, старостью, голодом. Важно, что в алхимии Сатурн

отождествлялся со свинцом ― тяжелым,

«черным» металлом, который, однако,

может быть превращен в золото. Само же

золото соотносилось в алхимии с

Солнцем и ― светом. И именно парность «черного» Сатурна и

«солнечного» золота дает ключ к

цветовой символике одеяния сэра Генри

Ли на портрете работы Антониса Мора.

Черный, тяжелый, «земной» колет

прикрывает истинную, солнечную, «золотую»

сущность модели. При этом «работает»

еще одна особенность понимания черного

цвета, присутствующая в сознании

елизаветинцев, которые переживали

контраст черноты и света особым

образом: свет на черном воспринимался

ими как совершенно белый, давая

абсолютный хроматический контраст. Так,

последователь Николаса Хильярда,

Эдвард Норгейт, писал: «Ты обнаружишь,

что черное дает прекрасное отражение,

особенно если свет ― сильный и яркий,

чему ты найдешь подобающее

подтверждение в галерее, собранной

почтенным благороднейшим лордом,

преисполненным всяческих добродетелей

и покровителем искусств, графом

Аруделл и Сарри»24. Черный

воспринимался как крайне интенсивный

цвет и как идеальный... отражатель. И если мы взглянем на цвета одеяния

Генри Ли ― черный и золотистый (а

золотистый фон рубашки еще расшит

изображениями армиллярной сферы и «узла

возлюбленного») ― с этой точки

зрения, их символика будет

олицетворять «верность королеве»,

когда все поступки Генри Ли есть лишь «отражение»

того, что ждет от него королева. Генри

Ли, «моделируя» свой образ, искусно

сливает свою социальную роль ―

дипломата, выполняющего поручения

Короны, ― и свое внутреннее «я». Это

подчеркивается и жестом: левую руку сэр

Генри поднес к груди и продел большой

палец в кольцо, висящее на шее на

красном витом шнуре. Кольцо это, явно

женское, сэру Генри малó ― именно

поэтому он носит его на шнурке, как

памятный дар, с которым не расстается.

Здесь важна и огранка камня в кольце,

удобная для того, чтобы писать им на

стекле. Жест сэра Генри подчеркивает:

некие слова, сказанные ему когда-то,

навеки начертаны в его сердце, оно же

― прозрачно, как стекло. В ту эпоху действительно часто писали

алмазом по стеклу: свидетельство тому

― двустишие, начертанное принцессой

Елизаветой на окне в Вудстокском

дворце, когда она, в правление Марии

Кровавой, жила в нем на положении

пленницы и ежедневно ожидала обвинения

в заговоре против королевы или

покушения на свою жизнь, понимая, что ее

права на престол столь же серьезны, как

и у царствующей сестры: Подозреваю

много. Но

Ничто

пока не решено. «Quod

[Тюрьма, лат.]

Елизавета пленница»25.

(Пер. А.Нестерова) В портрете сэра Генри Ли в полной мере

проявилась его склонность к

аллегоричности, сплетению воедино

многих символических смыслов,

некоторой умозрительной изощренности.

Именно этому свойству он был обязан

своей придворной карьерой, и именно оно

сделало сэра Генри одним из «архитекторов»

елизаветинской эпохи. В какой-то мере

он создал для нее «язык», сформировав

то «силовое поле», которое породило «рыцарскую

мифологию» елизаветинского

царствования. Дело в том, что с 1575 года

сэр Генри выступал в роли

распорядителя ежегодных турниров,

проводившихся 17 ноября, в День

восшествия королевы Елизаветы на

престол. Этим назначением Генри Ли был

обязан тем, что королеве чрезвычайно

понравился «спектакль»,

поставленный им

для нее летом 1575 года в Вудстокском

замке. Одним из инструментов елизаветинской

пропаганды были поездки по стране,

когда королева покидала свой двор и в

качестве гостьи являлась ко дворам

вельмож, а те принимали ее как

владельцы данных земель, которые, в

итоге, и образуют страну. Принимающие

дворяне старались всячески развлечь

королеву, устраивая в ее честь пышные

праздники, театральные постановки и т.п.

Во время летней поездки 1575 года

Елизавета в сопровождении свиты и двух

французских послов ― оставляющего

свой пост Бертрана де Салиньяка де ла

Монте-Фенелона и приехавшего ему на

смену Мишеля де Кастельно ― посетила

сперва графа Лестера в поместье

Кеннилворт26, а потом отправилась

в Вудсток. Как раз в этом году Генри Ли

был назначен хранителем Королевских

охотничьих угодий в Вудстоке. Перед ним

стояла весьма нелегкая задача:

организовать увеселение, которым бы

осталась довольна и королева, и

представители Франции, ведущие

переговоры о браке Елизаветы с графом

Алансоном. Причем ему приходилось

делать это непосредственно за пышными

празднествами, устроенными графом

Лестером несколькими днями раньше в

Кенилворте, где королеву развлекали

действом, в котором участвовали

Озерные девы, сивиллы и т.п., а само

зрелище оставляло привкус расхожей

университетской премудрости... и

провинциализма, особенно ― на

французский вкус27. Генри Ли создал совершенно иную модель,

которая на долгие годы стала

своеобразной парадигмой для

придворных зрелищ такого рода. Ли

ставит своего рода спектакль ―

довольно прозрачную рыцарскую

аллегорию, за которой просвечивает

актуальная политическая ситуация ―

переговоры о браке Елизаветы с

Алансоном и известные всем давешние

притязания графа Лестера на руку

королевы. Сэру Генри удается

представить эту ситуацию в весьма

благоприятном свете, сведя роль

Роберта Дадли, графа Лестера, к

преданному служению рыцаря прекрасной

даме, изначально сознающего ее

недосягаемость. Спектакль искусно

вовлекал в свою орбиту и

присутствующих, смещая границы между

миром воображаемого и реальностью, за

счет чего зрители чувствовали свою

глубочайшую причастность рыцарским

добродетелям, положенным в основу «игры».

Оценившая эту постановку королева

назначала Генри Ли распорядителем

ежегодных королевских турниров. Уильям

Сигар в опубликованном им на излете

елизаветинского царствования труде «Достославные

деяния, военные и гражданские» (1602)

писал, что «в память о 17 ноября

устраивались ежегодные ристалища,

начало же им было положено

достопочтенным и славным сэром Генри

Ли, который их оформлял <...>

добровольно возложив на себя

обязанность <...> покуда жива

государыня, являться на ристалище

вооруженным»28. Турниры эти были

пышными, исполненными театральности

зрелищами29. Как писал Фрэнсис

Бэкон в рассуждении, получившем

название «О разыгрывании масок и

триумфальных процессиях», «что до

поединков, турниров и ристалищ, то

блеск их по большей части состоит в

выездах, когда сражающиеся выходят на

поле боя; особенно, когда колесницы их

влекомы странными созданиями: львами,

медведями, верблюдами и т.п.; в девизах,

что возглашают они, выходя на бой, и в

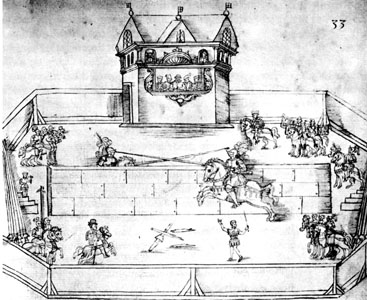

великолепии их доспехов и коней»30. До нас дошло довольно подробное

описание турнира 1584 года, сделанное

немецким путешественником Люпольдом

фон Виделем: «Около полудня королева и

дамы свиты расположились у окна

длинного покоя около дворца Уайтхолл,

подле Вестминстера. Окно это выходило

на ристалище, где должен был проходить

турнир. Из залы вниз вела широкая

лестница, и вокруг ристалища были места

для публики, разгороженные барьерами,

так что каждый, уплатив 12 монет, мог

стоять там и смотреть. И покуда длился

турнир, все, кто желал сразиться,

выезжали на арену попарно, притом во

время выезда трубили трубы и играли

другие музыкальные инструменты.

Сражающихся сопровождали слуги, в

разноцветных одеяниях, однако они не

выходили на арену, а ждали по обе ее

стороны. Иные из слуг были наряжены

наподобие дикарей, или же ирландцев,

волосы их были распущены до пояса, как у

женщин, у иных были лошади, убранные

таким образом, что походили на слонов,

иные повозки влекли люди, а иные,

казалось, двигались сами; и каждая

процессия в этом выезде выглядела одна

необычнее другой. Некоторым из

благородных мужей сразу подводили их

коней, и они пересаживались из повозки

прямо в седло, уже одетые в доспех

<...> Когда каждый из этих благородных

мужей со слугами достигал ристалища, в

седле или в повозке, он спешивался и,

стоя у подножия лестницы, ведущей к

королеве, а кто-то из сопровождающих

его в пышном облачении, хитроумно

изукрашенном, всходил по лестнице и

обращался к государыне с изящно

сочиненными стихами или забавной речью,

заставляя Ее Величество и дам свиты

смеяться. Окончив же речь, он от имени

своего господина подносил королеве

дорогой подарок <...> Затем же рыцари,

разделенные барьером, попарно пускали

коней в галоп и скрещивали копья <...>

И празднество это длилось до пяти часов

пополудни...»31.

Портрет этот вызывал у исследователей

множество вопросов. С одной стороны,

было установлено, что костюм, в который

одет Томас Ли, восходит к изображению «иберийского

воина» в книге Буассара «Различные

обычаи народов, населяющих землю»52.

На этом основании высказывалось

осторожное предположение, что капитан

Ли принимал участие в некой маске, по

случаю чего и был создан портрет53.

С другой стороны, во второй книге «Аркадии»

Сидни (в 21-й главе) описывается турнир,

устраиваемый ежегодно иберийской

королевой в честь дня ее

бракосочетания, и в этом описании

явственно прослеживаются аллюзии на

турнир, устроенный в честь Дня

коронации в 1584 году54. Тем самым, «иберийское

рыцарство» оказывается мифологемой,

активно используемой Сидни и тесно

связанной с королевскими турнирами. «Аркадия» была опубликована в 1590 году

и к моменту создания «Портрета

капитана Томаса Ли» была у всех «на

слуху», хотя придворному кругу как

таковому стала известна намного раньше55.

Капитан Ли позировал Маркусу Гирартсу

в 1594 году, приехав из Ирландии, где он

владел землями, в Англию улаживать при

дворе свои достаточно расстроенные

дела. Поводом же визита ко двору была

своеобразная «докладная записка» ―

сочиненный им трактат «Краткое

изложение, касательно Правления в

Ирландии, раскрывающее многие упущения...»56.

Ирландия была внутренней колонией

Англии, весьма неспокойной и

своеобразной. Она сохранила клановую

систему; местные вожди враждовали и

между собой, и с английским

правительством, регулярно совершая

набеги то на земли английских

колонистов, то земли соседних родов. «Правили»

Ирландией английский наместник и

приближенные к нему родовитые

колонисты, местная ирландская знать, а

еще ― королева и ее советники из

Лондона. И у всех были разные интересы:

все они заключал те или иные

политические союзы, которые постоянно

конфигурировались заново, мутировали и

распадались. Если искать параллель для

российского читателя, способную

объяснить специфику англо-ирландских

отношений в конце XVI века, пусть он представит

современное положение России на

Кавказе, и все станет понятно. В Ирландии Томас Ли оказался, когда ему

было чуть за 20: он состоял при графе

Эссексе и как колонист получил земли

неподалеку от Ольстера. Земли эти

находились на самой границе

подконтрольных англичанам территорий,

и чтобы выжить, их хозяин вынужден был

вести дела и с англичанами, и с

мятежными ирландцами, лавировать между

ними, угрожать и уступать... Ли женится

на католичке из местных, а несколько

лет спустя после заключения брака ему

приходится принимать участие в военной

экспедиции против братьев жены,

поднявших мятеж против англичан... Или

он ведет тайные переговоры с человеком

из ближнего окружения одного мятежного

вождя, подстрекая партнера убить

повстанца и тем заслужить прощение, а

его жена, которая участвовала в этих

переговорах в качестве переводчика (Томас

Ли не знал местных диалектов), сообщала

предполагаемой жертве о планах,

вынашиваемых супругом... В результате

соратник повстанца, подстрекаемый

Томасом Ли к измене, был убит, а сам Ли

прогнал свою жену, которая несколько

лет провела в поместье отца, покуда

супруги не воссоединились вновь...

Словом, жизнь пограничья была бурной и

весьма далекой от канонических понятий

о добре и зле... В начале 1590-х Томас Ли сближается с недолюбливающими англичан вождями

ирландцев О’Нилом и Багеналом, чем

навлекает на себя недовольство

английских властей в Дублине. Ему

грозит обвинение в измене, и он

отправляется искать заступничества в

Лондоне, сочинив своеобразную

докладную «записку» для королевы ― «Краткое

изложение, касательно Правления в

Ирландии...». В ней Ли пытается

изобразить себя современным Муцием

Сцеволой, проникшим в лагерь врага и

мужественно претерпевающего там все,

что выпадет на его долю, однако вопреки

этим испытаниям сохраняет верность

отечеству. Именно этот образ капитана Томаса Ли и

стремился запечатлеть Гирартс на

портрете, заказанном сэром Генри. Девиз

«Facere et pati Fortia» («Делать и стойко претерпевать»)

восходит к рассказу о подвиге Муция

Сцеволы у Тита Ливия57. Небесно-голубой

цвет одеяния капитана Ли связан с

геральдической символикой лазурного

цвета, олицетворявшего безупречность и

верность. С другой стороны,

обнаженность нижней части тела Томаса

Ли на портрете ― аллюзия на его

слитность с природой, «естественность»,

нетронутость «цивилизацией», что в

сознании того времени ассоциировалось

с подверженностью страстям; в этом

отношении достаточно сравнить данный

портрет с рисунками английских

путешественников, изображающих

американских индейцев. |

||||